干货分享,一分钟带你了解高温窑具

发布时间:

2023-01-07

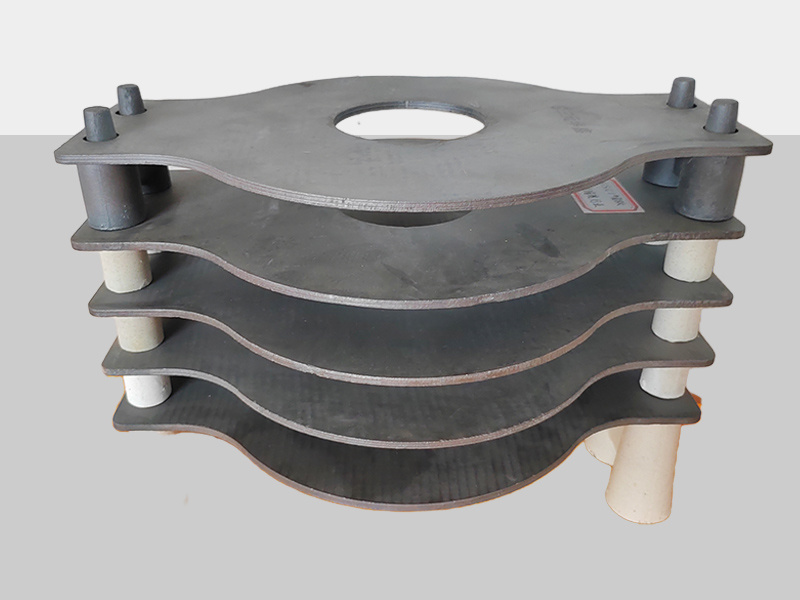

高温窑具,即由耐火土制成的器具,在焙烧过程中起到间隔、支撑和保护坯体的作用。

高温窑具原为颗粒状,又称为“承载珠”,是由白色耐火土和大量氧化铝制成的。

由于丸状间隔窑具的耐火性强,故几乎已经不见坍塌黏结现象,有些不同变形影响程度要求不高的丸状间隔窑具有中国可能被重复进行使用。在东汉中后期,上虞区和其他地方的青瓷窑都有三脚糕形的间歇炉。这些窑炉是用普通的耐火粘土制成的,熔化温度接近瓷体,由于三脚与瓷体接触面的高压,在高温焙烧阶段,脚尖落入瓷体内,烧制后将窑具击落,在碗和碗的内底留下三个粗糙的痕迹。三足饼形间隔窑具的缺点是,重量不能过于简单集中在足尖,影响了产品的质量,因而至三国时代晚期出现这种窑具便被齿口盂形间隔窑具所取代。

齿口高温窑具也是用普通耐火土制成的,使用的嘴面朝下,一般有六根以上的齿脚,脚端呈长方形。它与瓷胎接触社会面的工作压力比以前的三足饼形间隔窑具小得多,可以有效防止脚端陷入胎坯,提高产品服务质量。同时,窑具的脚端也常涂上一点耐高温的白色耐火土,呈齿口坛子状间隔,既防止窑具与器物粘结,又便于窑具的再利用,但齿口勺形间隔窑具的重量限制了叠烧次数。所以东晋以来越窑不再流行这种窑具,普遍采用丸状间隔窑具进行碗盘叠烧,不同的是,它的体积变小了,所用的每个瓷坯的数量是四个或四个以上,而不是春秋战国时期常见的三个。到了唐五代,这种间隔窑家具的尺寸变得更小,形状也多种多样,有球形的,也有条形的,用在瓷坯上的每一件往往是十几件,分散在粘土球或银条上,重量相对减轻,所以瓷坯的叠加每叠可以达到十几件。间隔窑具的出现和演变,都体现了窑工充分开发利用窑空间的思想,这种在一定社会时空、同等经济条件下追求产品产量的行为,是受能量守恒这一自然法则支配的。

以上是小编关于高温窑具的简单介绍,希望可以帮助到大家。

上一条

下一条

上一条

下一条

推荐新闻

2024-06-12

2022-12-26

2022-03-04

2021-08-26

2021-08-26

2023-09-10